Investigación y transcripción: Estela Zatania

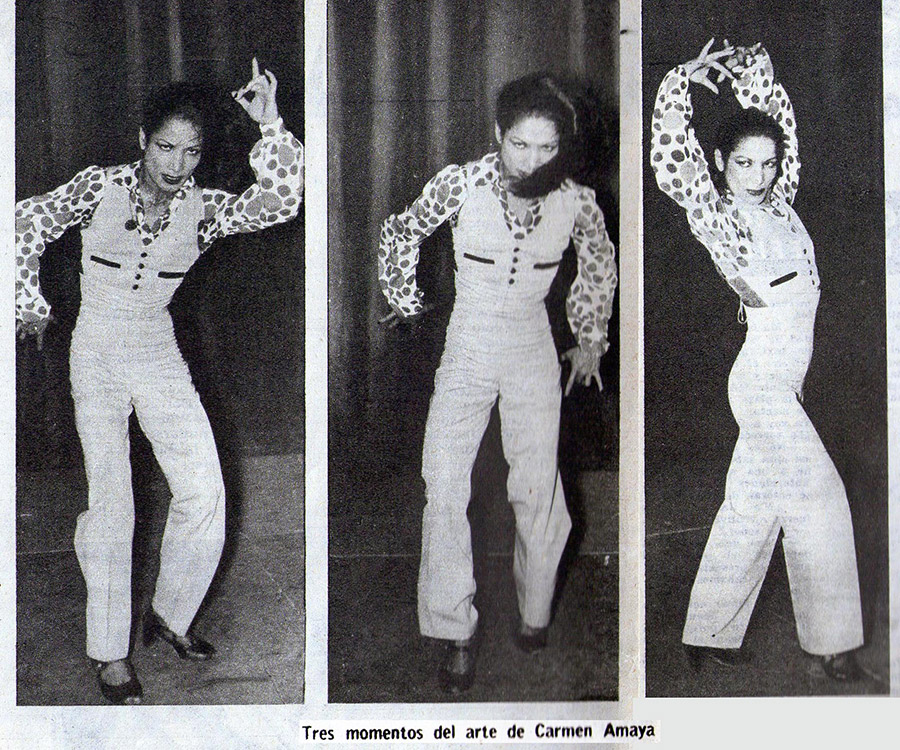

El día 19 de noviembre de 1963, hace cincuenta años, Carmen Amaya falleció en su casa de Bagur, provincia de Girona. Cuatro días más tarde, la revista «Destino» publicó el siguiente reportaje que reproducimos aquí gentileza de la Biblioteca Catalunya. Acompañan las imágenes originales.

Especial Centenario Carmen Amaya

“JAMÁS VOLVEREMOS A APLAUDIR A CARMEN AMAYA”

Por Sebastián Gasch

Reportaje fotográfico de Postius

La muerte de Carmen Amaya, aún prevista y temida, no deja de causar una profunda impresión a quienes la tratamos de cerca y asistimos a sus comienzos. Uno, a quien la redacción de un artículo necrológico la ha costado siempre un trabajo ímprobo, se siente aún más impotente en este caso. La pluma, que ha de servir de instrumento a la expresión del dolor, queda inerte, sin energía física y moral, y se ve perfectamente incapaz de escribir un artículo que tantos han de leer y que supone esa legítima muestra de pesar, personalizado en afectos entrañables.

Carmen Amaya, tan universal como gitana de pura cepa, era tan barcelonesa como genial en su arte. Nació en Barcelona y se hallaba profundamente arraigada en su ciudad natal. La necesitaba física y espiritualmente, y en Barcelona, no lejos de su Barcelona, ha querido morir. En su barcelonismo inquebrantable, procurarán cargar el acento estas apresuradas manifestaciones de honda aflicción.

En un barracón de madera de la playa de Somorrostro, entre el murmullo de las olas y el pitar de los trenes, lanzó Carmen Amaya su primer suspiro. Son de sobra conocidos sus comienzos. Quien esto suscribe los ha contado varias veces, en estas columnas y en otras partes. Sus primeras apariciones en el “Chiringuito” de la Puerta de la Paz, al lado de su padre, el “Chino”, guitarrista de pro, allá por el año 1924, cuando la gitanilla no había cumplido aún un lustro de vida. Y sus actuaciones furtivas, por miedo a la autoridad, en el “Cangrejo flamenco “, en “Casa Escaño”, y ya debidamente autorizada, en “Villa Rosa” junto al Arco del Teatro.

“Villa Rosa” fue considerada siempre como la catedral del arte flamenco. En aquel local hubo primero un pequeño café concierto que daba preferencia al género andaluz. Era “Can Maciá”. Miguel Borrull, fundador de la célebre dinastía de los Borrull, gitano de Valencia, que había sido el guitarrista del famosísimo Chacón, ganó mucho dinero en el Teatro Arnau con su hija Julia, magnífica y hermosa bailarina, y decidió invertirlo adquiriendo “Can Masiá”, que transformó en “Villa Rosa”. La guerra del 14, que arrojó desde la frontera francesa a Barcelona a muchos ricos aventureros, hizo que el negocio de “Villa Rosa” prosperara rápidamente. Santiago Rusiñol, con un divertido “sketch” que estrenó en 1920 en la revista de Bayés “¡Chófer…al Palace!”, consolidó la fama de “Villa Rosa”. A la sazón su cuadro flamenco era de primer orden. Como “bailaores” desfilaron por “Villa Rosa” el Virutas, Antonio Bilbao, Macra, el Gato, el Estampío, y como “bailaoras”, además de Julia Borrull y su hermana Concha, Juana Vargas La Macarrona (¡hay que quitarse el sombrero!), la Tanguera, la Romerito, Regla Ortega “La Pato…”. A la guitarra, los Borrull, padre e hijo, y Manolo Bulerías.

Durante la Exposición del 29, “Villa Rosa” se llenó todas las noches de extranjeros, y fue entonces cuando trabajó allí Carmen Amaya y, seguidamente, en los colmados andaluces que Rosita Rodrigo y Candelaria Medina instalaron en al Pueblo Español. Tras una breve aparición, el mismo año 1929, en la revista “Paris-Madrid” , estrenada en el “Palace” de París, en unión de su tía “Juana la Faraona”, y su prima María – el Trío Amaya – las tabernuchas y colmados flamencos del Distrito V sirvieron de campo de acción, durante varios años, a Carmen Amaya y a su padre, el “Chino”. Fue entonces cuando, el 21 de mayo de 1931, publiqué en el semanario “Mirador” un reportaje titulado “Avez-vous vu dans Barcelona…?” y que trataba del “Barrio Chino”, donde el flamenco tenía, acaso, tanta vigencia como en las ciudades andaluzas y donde proliferaban los locales en los que podría verse bailar y escuchar el cante. Figuraba en ese reportaje un párrafo que transcribo, traducido del catalán:

“Entremos en “La Taurina”, en plena calle del Cid, al lado mismo de la bullente “Criolla”. Y permanezcamos allí un largo rato, porque la cosa merece la pena. En las paredes, unos maravillosos carteles de toros. Hay uno – una manola de un alinealismo clásico y de proporciones perfectas de la que dice Joan Miró que es tan buena como las vírgenes de Rafael –. En “La Taurina”, hay que tener suerte y acertar el día. Porque algunas noches, pocas, baila allí Carmencita. Resulta difícil hallar una palabra exacta para definir esa maravilla. Imagínense ustedes a una gitanilla de unos catorce años de edad sentada en una silla sobre el tablado. Carmencita permanece impasible y estatuaria, altiva y noble, con indecible nobleza racial, hermética, ausente, inatenta a todo cuanto sucede a su alrededor, solita con su inspiración, en una actitud tremendamente hierática, para permitir que el alma se eleve hacia regiones inaccesibles. De pronto, un brinco. Y la gitanilla baila. Lo indescriptible. Alma. Alma pura. El sentimiento hecho carne. Movimientos de un descoyuntamiento en ángulo recto que alcanzan la geometría, la geometría viva. El tablado vibra del modo más desgarrado y preciso, más brutal, que imaginarse puede. El pintor Francisco Domingo, ante ese portento, murmuraba una noche palabras ininteligibles, hablaba de los negros del film “Aleluya” con los que esta gitanilla tiene abundantes puntos de contacto y semejanza. Lo indescriptible, repetimos…”.

Estas palabras fueron el preámbulo de la larga serie de artículos que yo dediqué en aquellos días a Carmen Amaya, los primeros que acerca de ella aparecerían. Transcurrió el tiempo… La guerra la empuja fuera de España. Lisboa aplaude a esta catalana de rostro cetrino, que cuando baila parece una rama seca que se quema a sí misma. De allí vienen los grandes contratos para Norteamérica. Rodará en Hollywood cinco películas. El propio presidente Roosevelt siente deseos vehementes de admirarla y le envía su avión personal para recogerla…

Pero Carmen Amaya jamás renunciará a su barcelonismo tan intenso. Le tira Barcelona de la Sangre, como a los toros bravos una querencia. Tras once años de ausencia, Carmen vuelve a encontrar a los suyos. Los “suyos”, en su caso, son los gitanos legítimos. En un tugurio flamenco de la calle Escudillers, se reúne con ellos. Y la emoción es tan grande que se pone a llorar. Lo piden los gitanos, y Carmen baila de buena gana. Se quita aquellos zapatos de lujo, con alto tacón, y danza con los pies desnudos…

Fue simbólico que al pisar de nuevo la tierra catalana y antes de debutar en Tívoli, que llenó de bote, Carmen Amaya bailara en el barrio, cochambroso y alegre, donde años atrás sus pies tocaron a rebato en el tambor de la gloria… Y el amor besa sus sienes morenas, y se casa con el guitarrista santanderino Juan Antonio Agüero en la iglesia de Santa Mónica, junto al monumento a Colón, no muy lejos del Somorrostro de su niñez.

Transcurren de nuevo los años. En el mes de febrero de 1959 se inaugura el Paseo Marítimo y la fuente de Carmen Amaya, “su” fuente. Cuando el agua empieza a manar, Carmen la toma en el cuenco de una mano y, profundamente emocionada, rompe a llorar. Cada reencuentro con su Barcelona hace aflorar las lágrimas a sus ojos ardientes… En aquel mes de febrero de 1959, Carmen obtuvo un éxito apoteósico en el Palacio de la Música, que se repitió en el Teatro Barcelona, el 15 de octubre del mismo año.

Giras y más giras por el mundo entero… En el mes de febrero de este año Carmen Amaya voló desde Méjico a Barcelona para tomar parte en la película “Los Tarantos”. Estaba más demacrada que nunca, había aún perdido carnes. El estreno de esta película durante la Semana de Cine en Color, coincidió trágicamente con las horas de su dolor…

Jamás volveremos a aplaudir a Carmen Amaya. Nunca artista alguna logró emocionar a uno como lo consiguió Carmen Amaya. Uno, durante ya su larga vida, ha visto actuar a muchísimas bailarinas, algunas de ellas de tronío. Ninguna le produjo la honda, la “jonda” emoción del baile por soleares de Carmen Amaya.

Descanse en paz la portentosa, la inolvidable artista.

EN LA MUERTE DE CARMEN AMAYA

Por Nestor Luján

La muerte de Carmen Amaya ha afectado extraordinariamente a nuestro pueblo. Se ha seguido su enfermedad, que se sabía fatal, con un interés y un dolor evidentes, con la misma simpatía humana que irradiaba su figura mínima y ardiente, tan frágil y, paradójicamente, tan fuerte a la vez. Por raros y extraños caminos, Carmen Amaya, gitana de raza, bailadora de profesión, catalana por su nacimiento y barcelonesa de corazón, parece una paradoja porque ha sido una de las figuras que ha representado una época, una ciudad, un instante estético en el mundo. Una personalidad tan distante a la contextura espiritual de nuestro pueblo, ha sido universalmente estimada, no ha conocido, en absoluto, el desamor de nadie, se ha visto absolutamente aceptada por todos y ha ido a morir a Bagur, en medio de aprecio general de gentes sencillas que más alejadas podían estar de su raza y de su arte. Todas estas consideraciones impresionan porque vemos que Carmen Amaya ha pasado intangible e impermeable, vestida de su fabulosa personalidad, por en medio de las gentes, de las ideas y de los sentimientos más contradictorios. Y su muerte está siendo llorada por todos.

Solamente una razón profunda puede haber para que todo haya sucedido así, y esta razón es que Carmen Amaya ha sido de una sinceridad absoluta, de una irreprochable fidelidad. Nació en Barcelona en las condiciones más adversas y ha adorado la miseria de su niñez con una finura espiritual inconcebible. Bailó flamenco desde muy niña – desde los cuatro años dicen las crónicas – y ha puesto la misma pasión en su arte hasta los últimos días en que la enfermedad ya la había acariciado mortalmente. Pertenece a una raza y a una familia gitanas, de una amplia frondosidad, y nunca ha tenido una actitud desleal, sino muy al contrario, una devoción y un amor infinito hacia todos los suyos. Y así, sucesivamente, podríamos ir enumerando virtudes esenciales que hacen de ella una figura popular y palpitante, de una absoluta y reconfortante condición humana. Se nos va Carmen Amaya con su leyenda, con su historia, con su autenticidad artística, con todas sus femeninas profundísimas verdades.

Sebastián Gasch nos cuenta, en estas páginas, los inicios de Carmencita Amaya. Gasch, que sabe tanto de la danza, está ligado íntimamente con estos inicios. Los primeros elogios de Carmen Amaya fueron escritos en lengua catalana por Sebastián Gasch y recordamos aquellos artículos porque en ellos alentaba una admiración dicha en palabras que, formalmente, parecían tan alejadas del arte de aquella niña barcelonesa, gitana de nación y flamenca, no de oficio, sino de vocación. Aunque la palabra descubridor moleste a nuestro Sebastián Gasch, lo cierto es que Carmen Amaya – iniciando así su paradójica carrera en el espíritu de nuestro pueblo – empezó para la fama en los escritos de nuestro sagaz escritor. Luego, Carmen Amaya estuvo muy lejos de nosotros. De vez en cuando llegaban, hasta aquí, noticias de sus éxitos y anécdotas. Primero fue Lisboa, luego Buenos Aires, en cuyo teatro Maravillas actuó con éxito, más tarde Brasil y Méjico. Luego pasa a Estados Unidos y conquista Hollywood. Recordamos, por aquellos años, haber leído y visto unas fotografías impresionantes en “Life”, que fueron su espaldarazo para su popularidad en aquel país. El cine, que ya se había iniciado entre nosotros durante los años treinta, la capta de nuevo y rueda cinco películas. Más tarde, entre nosotros, actuando en la última, “Los Tarantos”, en nuestra ciudad, se siente irreparablemente enferma. Del tablado al escenario teatral, del escenario teatral a las cámaras cinematográficas, la vida de Carmen Amaya es una vida de trabajo ejemplar, de dedicación absoluta y su fama es universal a través del lenguaje personalísimo de la danza flamenca. Posiblemente Carmen Amaya ha contribuido para esta fama y popularidad de la danza andaluza en el mundo entero. Quien esto escribe recuerda que cuando estuvo en el Congo Belga, en 1959, una pareja de bailadores españoles habían recorrido, no hacía unos meses, aquellas remotas ciudades coloniales. Y recuerda haber visto una academia flamenca en Johannesburgo donde, por otra parte, había cinco o seis de guitarra sólo. Y no digamos en Turquía o en el Canadá. A mucha de esta proliferación del baile auténtico y de sus imitaciones, contribuyó Carmen Amaya, porque ella, como años antes Antonia Mercé “La Argentina”, llevaron la danza andaluza a una comprensión universal. Cierto es que los caminos de ambas fueron esencialmente distintos.

“La Argentina” tuvo un maravilloso sentido de la estilización, cosa que le permitió bailar todo el folklore de raíz hispánica, desde la danza valenciana hasta la filipina, desde la jota aragonesa hasta el flamenco, porque Antonia Mercé supo bailar, de una manera completa, acabada y pletórica, lo más puro del arte flamenco. Un testigo de excepción, el “cantaor” y compositor flamenco Fernando de Triana, afirmó categóricamente en su libro “Arte y artistas flamenco” editado en 1935, que Antonio Mercé no era sólo la primera bailarina española en los teatros, sino que era la mejor “bailaora” de tablao. Y esta declaración de una artista tan ortodoxo y ligado a la escolástica más acercada al baile y del cante flamencos, como Fernando de Triana, es de la mayor importancia. La versión que daba “La Argentina” de las seguidillas, del deslumbrante zapateado, del tango andaluz, de la malagueña, es de primera fuerza, y se adapta a un lenguaje directo, claro, inteligible a todos los públicos. Esto fue en los años treinta, pues bien sabido es que “La Argentina” moría, en una hora trágica para España, el 18 de julio de 1936, en Bayona.

Años más tarde Carmen Amaya se hacía comprender, en el mundo entero, con un lenguaje estético universal completamente distinto. Forzoso es decir que el lenguaje estético universal ha cambiado mucho, pero forzoso también es creer que en el baile español existe algo más que la danza de sensibilidad y estilo, porque Carmen Amaya, y con ella las “bailaoras” de su sangre, ponen en juego algo más que una significación plástica pasada por el tamiz abigarrado de una geografía del buen gusto. Bailan erguidas, machacando y creando a la vez con los pies la manifestación rudimentaria de fuerza, el ritmo por medio de la sugestión más primitiva de vitalidad, las líneas rectas quebradas cortadas secamente, y luego de poner en pie esta obscura fuerza interior que poseen y que sólo el “bailaor” español sabe expresar de una manera tremenda y devastada, nos explica en los bailes grandes de flamenco de la “Malena” a Carmen Amaya, de “Miracielos” a Juan Sánchez el “Estampío”. Traducen lo que es superior a nosotros mismos, que es el miedo indefinido, complejo, que todos hemos sentido en algún momento, y que nos anula y nos convierte en nada, como en autómatas rotos. Nadie como los gitanos saben de estos miedos, de esta insignificancia del hombre; en España existen las dos manifestaciones prácticas de este miedo fantasmal y siniestro: los toros y el baile flamenco. Son dos espectáculos en los que la muerte alucinada nos muestra su terrible presencia en el hombre. En los toros, aún en el lance o en el paso de muleta más sereno o implacable, hay siempre una línea inquieta, una sombra temblorosa en la frente del torero, un gesto vagamente crispado de terror. Igual sucede en nuestro baile serio. Pero el bailador, o la bailadora, tiene mejor mérito porque para explicarlo no tiene toro. Ha de expresar su pavor sin que no haya nada que visiblemente lo motive. Y por eso llega un instante en que las gentes que lo saben todo, pero que no comprenden nada, que son los públicos reblandecidos, fatigados por mil manifestaciones artísticas, sienten de pronto, como un revelación, la danza española y, puestos de pie, la aplauden frenéticamente. Porque el problema trágico español, aunque se entienda, obsesiona. Este punto esencial en el que la bailaora reaccionaba con tan fabulosa vitalidad ante tantos problemas antiguos e indescifrables, ha sido posiblemente el secreto de Carmen Amaya antes los públicos más exóticos y más indiferentes. Y esta vitalidad se nos antoja casi sagrada, valiente y ritual en el momento en que nos enteramos de su definitivo vencimiento por la muerte. Pero queda en nuestra memoria todo lo que tenía de arte, de figura triunfante, de vida infatigable. Así la recordaremos siempre, purísimamente viva.

Descubre más desde Revista DeFlamenco.com

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.