La bailaora granadina estrena su última obra, inspirada en las canciones tradicionales de las Islas Amami, en el Festival Grec de Barcelona.

Silvia Cruz Lapeña

El arranque de Cuentos de azúcar es antológico. En él, Eva Yerbabuena despliega toda su sabiduría dancística en un paso a dos con su otra mitad, su doble o quizás otra alma. En la obra lo interpreta Fernando Jiménez, que colocado a sus espaldas y sin rostro se convierte en los manos y los pies de la bailaora que, casi inmóvil, recurre a sus enormes dotes interpretativas para darle vida con su cara a ese otro ser. Eva mengua y crece y por eso recuerda a Alicia en el País de las Maravillas y al luchar contra su sombra, no es difícil pensar en Peter Pan. Todo ocurre en una escena muy oscura, pero incluso en medio de esa negritud, se intuye una esperanza: la que nace de la imaginación y de la infancia. Luego, por desgracia, no tiene continuidad.

La espiritualidad que exuda la obra y de la que habló la autora en entrevistas previas, queda clara, no tanto la espontaneidad o el juego que promete y al que decía iba a entregarse con Anna Sato, la cantante japonesa con la que comparte escenario y que lleva a las tablas canciones tradicionales de las Islas Amami. Tampoco estéticamente la obra cumple con la promesa de fantasía, al menos visual, que se intuía en las promociones (vídeos, fotos, comunicaciones) donde se exhibían colores, peinados, trajes que avanzaban una quimera de parábola oriental. El resultado, sin embargo, es más lóbrego que candoroso.

Un cante soberbio

El show tiene varios puntos fuertes. Uno es la dirección musical, obra de Paco Jarana, que consiguió que no pareciera que había dos obras en una y lo flamenco iba por un lado y lo japonés, por otro. Otra es la calidad de Jiménez, que tuvo otro paso a dos con la maestra y un solo contemporáneo para el que precisó de capacidades parecidas a las que empleó en el Bosque Ardora de Rocío Molina. Precisamente por eso, su presencia en el escenario supo a poco.

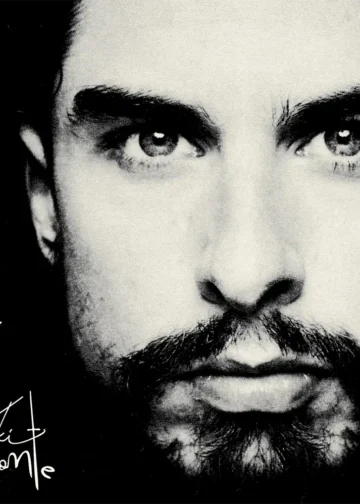

Pero si hubo dos que tiraron de espaldas fueron los cantaores, Miguel Ortega y Alfredo Tejada. En una tablas como las del Mercat de les Flors, poco dadas a dar oles, el público casi se puso en pie ante el duelo por alegrías, que protagonizaron el palaciego y el malagueño. Si el primero estuvo perfecto, Tejada estuvo soberbio, no sólo por la abundancia de su voz, también porque la derrochó cantándole a Eva dadivoso, con compás y con una capacidad de comunicación que fue del escenario a la grada, donde la gente cuchicheaba “¿Quién es ese cantaor?”

La fusión

El shimauta, los cantos tradicionales de las Islas Amami no son nuevos en Occidente. En los años 90 una versión pop llevó está música popular a diversos puntos del planeta gracias a Sony, que dio un empujón a The Boom, el grupo japonés que las versionó para todos los paladares y consiguió un eco inesperado e identificaciones patrióticas muy interesantes en las comunidades de emigrados de dichas islas en países como Argentina.

Como el shimauta emplea elementos como silbidos, golpes y otros recursos que pueden recordar a los jaleos de los flamencos y algunos temas (lamento, alegría o augurios) también coinciden es normal creer que puede unirse casi sin pegamento con lo jondo. No ocurre en Cuentos de Azúcar, donde ambas manifestaciones artísticas y ambas culturas compartieron escenario pero sólo se fundieron al final de la obra.

El casamiento no era fácil. La tesitura en la que se canta el shimauta es altísima, tira de falsete y presenta poca variedad tonal comparada con el flamenco. Aún así, los artistas demostraron que la fusión es complicada pero posible cuando en la última parte del espectáculo se sentaron los músicos de ambas tradiciones en un corro y dialogaron. Lo hicieron musicalmente, ya que temáticamente por motivos evidentes, el espectador podía notar, si conectaba con ella, la energía, pero no el hilo.

Poco color

A Yerbabuena le sobra maestría. La demostró en los detalles y eligiendo el orden de las piezas que componen Cuentos de azúcar, de manera que ese final en rueda, de fiesta y con ella ya disfrutona es lo que dejó mejor sabor de boca. En las partes más contemporáneas se demoró, y no molesta la dilación, sino la repetición monótona de algunos movimientos y la pausa excesiva en algunas partes.

La puesta en escena es formidable y la idea es buena, pero en el resultado final los shimauta y las islas Amami quedan como un elemento más y a la obra le falta color, a veces literalmente. En una creación tan pensada y tan trabajada choca ver cómo los trajes juegan en contra del mensaje: como los tonos, tan apagados, restan fuerza a lo que se expone. Sólo al final sale la bailaora vestida de azul, luego de rosa, y entonces parece que brota algo de alegría. Hay un empeño en el flamenco, no sólo en ella, en mostrar lo profundo como algo oscuro, cuando en realidad el pensamiento, la reflexión y la introspección bien digeridas lo que suelen generar es luz y claridad.

Dirección, idea y coreografía: Eva Yerbabuena, Dirección musical y guitarra: Paco Jarana, Colaboración especial: Anna Sato, Cante flamenco: Miguel Ortega, Alfredo Tejada, Batería: Antonio Coronel, Taiko: Kaoru Watanabe, Percusión: Rafael Heredia, Baile: Fernando Jiménez

Foto portada: Twitter @EvaYerbabuena

— Eva Yerbabuena (@EvaYerbabuena) 28 de julio de 2018